本文主要针对以生态为基础的森林植物栽培技术进行分析研究。文章在进行研究的过程中,提出以生态为基础栽培技术的基础理论和研究重要意义,并从良种选择、土壤改良、菌根使用、幼苗保护、苗木选择、育林管理等多个方面提出以生态为基础的森林植物栽培技术具体应用,以期为森林植物绿色栽培提供参考。

1生态选种技术

传统森林植物栽培技术应用的过程中,经常因造林面积够大而大量采种,忽略种子质量的重要性,虽然在短期内达成了森林植物栽培的目标,但是由于种子质量差,所以植物长势比较弱,难以在长成后发挥预期的生态效益。鉴于以上问题,以生态为基础的森林植物栽培技术将优选良种作为技术的关键要点之一,通过选择良种最终促进植物优势生长,继而保证植物良好发挥生态价值。种植时选用适合当地最佳种源种子育苗造林,在保存率、生产力、抗病虫害、材质、材性等方面有较大的效果 , 其增产幅度一般在 20%~ 30% , 多的达 50% , 甚至 1倍以上。因此 , 根据种子的遗传特性、土壤特性、气候以及不同的类型区域,科学合理地选择适合当地的优良种子,具有必要性和重要性。其实关于森林植物栽培,国外的技术应用研究非常早,如瑞典、日本和英国要求森林造林过程中,良种的使用率达到100%、28%以及20%。而美国森林栽培选择遵循种子粗度一致原则,以上选种技术的应用核心目标就是提升栽培效果,确保森林植物栽培良好发挥作用。

2土壤改良技术

土壤是森林植物生长汲取元素的基础,土壤的良性对植物生长会产生重要影响。因此,在以生态为基础的森林植物栽培技术研究中非常重视土壤改良,通过土壤改良使土壤肥力均衡,提升土壤养分,从而促进植物生长。而通过研究发现,传统森林植物种植经常使用无机化肥对土壤实施改良,虽然在一定程度上可促进植物生长。但是,在改良一段时间内,负面影响逐渐显现。例如,传统土壤改良技术持续时间比较短、容易产生水土流失、更可能产生环境污染,久而久之也会产生土壤肥力退化。因此,为优化土壤改良,在以生态为基础的森林植物栽培技术研究中提出应用新型肥料的技术,尝试应用新型肥料技术可优化土壤改良,提升土壤杨飞,并控制土壤改良的污染风险。

例如,研究中发现我国广西壮族自治区贺州部分地区开始应用混合肥进行土壤改造,借助混合肥料优化土壤性能。该混合肥主要以牛粪(羊粪)、麦秆(稻草)、枯树皮(粗、细)、枯树叶(阔叶、针叶)、泥土等为材料,经过至少1年时间的发酵处理,从而使土壤肥料性能更好。肥料使用一般用于夏季土壤翻耕,可切实有效达到降温作用。

3菌根应用技术

菌根技术是利用植物的菌根促进植物快速生长。通过对森林植物栽培技术研究发现,菌根与树根相互合作工作完成养分吸取。例如,根部真菌可吸收树叶将其转变为酸和抗生素,从而促进土壤树根优化治疗。另外,菌根还可以在植物生长中形成酸性溶液,最终可将矿物质分解后供植物使用。

传统森林植物种植技术无法制造更多的菌根,从而导致植物生长缓慢。因此,以生态为基础的森林植物栽培技术尝试增加菌根数量,优化植物养分吸取能力,提升抗病害能力。传统栽培种植技术忽略菌根因素,导致表层根系的数量不足,树木生长难以获取养分。另外,部分地区通过施肥和应用农药提升菌根数量或者植物吸收能力,此种方式如果过量,将导致农药残留,其负面作用远超过正面作用。因此,以生态为基础的森林植物栽培技术开始重视正确使用菌根,开始优化菌根使用。例如,在混合肥料中培养菌根,在实验室中培养菌根等能法,都可以提升植物栽培中的菌根数量,为植物生长奠定良好的环境,促进植物快速发展。

4严格选择苗木

目前,我国森林植物栽培种植一般采用苗木移栽种植方式,此种方式对苗木的要求非常高,如果在栽培种植时期难以选择优质苗木,将会影响到苗木生长效果。因此,以生态为基础的森林植物栽培技术强调严格选择苗木,在苗木选择的过程中应考虑综合性因素,不可单纯选择苗高或者直径,应考虑苗木成活率、苗木高度、地径、根系情况等因素,从而确保苗木栽培后能够良性生长。目前。以生态为基础的森林植物栽培技术已经建立明确的苗木质量评价体系,通过苗木矿物质营养、碳水化合物含量、水分状况等多种指标,将苗木分为不同等级,在具体种植的过程中,可根据森林栽培需求选择不同级别的苗木。

果树栽培中要求苗木要选择无性系培育壮苗、苗高要超过20cm同时保证根系和顶芽完整。另外,也要求选择的苗木不可存在病虫害,在苗木选择1天之后进行栽培。

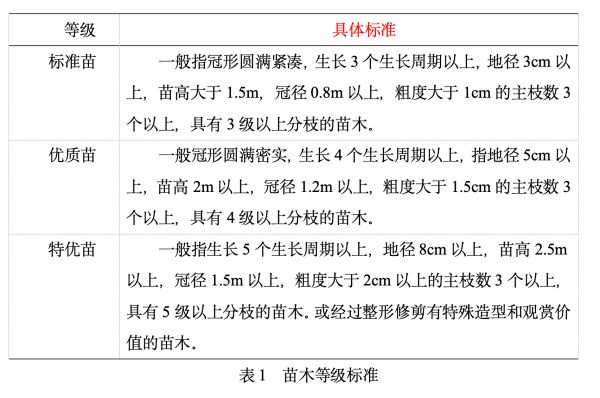

另外,以生态为基础的森林植物栽培技术实施造林时,要求根据栽培需求合理选择不同级别的植被,以下表1为常绿乔木苗木等级标准。按照标准,在生态种植时,至少应该选择标准等级的苗木,才能够保证植物生长的生态效益达到最佳。

5幼苗保护技术

幼苗保护技术是森林植物栽培技术中的一个关键措施,它基于生态学原理。这种技术对植物的生长至关重要。通过一系列的保护措施,可提升幼苗成活率,也可以提升幼苗种植的生态效益。1.合理规范苗木种植密度,通过密度控制,可确保苗木根系具有充足的生长发展空间,促进根系快速成熟。2.幼苗阶段应控制苗木生长空气温度和湿度。3.加强幼苗阶段的病虫害预防,采用科学化手段预防病虫害,减少病虫害对苗木生长的影响。通过研究发现,传统幼苗病虫害防治技术存在副作用,主要是农药化肥使用过多造成土壤污染,也使病虫害产生一定的抗病性。因此,面对此问题,要求在幼苗保护过程中采用绿色生态病虫害防治技术,以提升幼苗保护的生态效益,也可促进幼苗绿色生态发展

6生态抚育管理技术

生态抚育管理是以生态为基础的森林植物栽培技术的重要环节,该环节是指在植被栽培完成后构建生态目标,采用多项技术促进植物生长,提升植物栽培的生态效益。

2.6.1合理间伐。通过间伐可有效控制植被生长密度,此项措施不仅可以促进植物生长,更可以提升在造林的抗病虫害能力、改善林间通风环境和林间整体生态。例如,按照先经营培育大径材初植密度一般可控制为1600—2000株/hm2之间,株行距2.0×2.5m或2.5×2.5m;若为中、小径材,则建议控制初植密度2500—3333株/hm2之间,株行距2.0×1.5m或2.0×2.0m。为了提升杉木林发育条件,促进杉木林丰产、速生,可在造林5—7年后,进行初次间伐,可控制强度在25%左右,遵循“去小留大、去密留疏、去劣留优”的原则,将挤压木、杂草杂灌、霸王木、病虫害木、萌株等清除。上述间伐方法已经得到实践验证,在我国广西壮族自治区桉树大径材造林中广泛应用,据贺州市某林场进行实验研究发现,利用该间伐方式进行桉树间伐,桉树胸径增长12%,样地出材率超过常规出材率32.3%,间伐经济效益超过不间伐措施40%,而其生态效益也在桉树良好生长后得以实现。

2.6.2科学施肥。施肥管理是抚育管理的重要措施,也是森林植物栽培的必要环节。传统施肥环节过分追求“植物供养”“植物生长速度”,但是忽略了化肥对土壤和环境的负面影响。因此,以生态为基础的森林植物栽培技术为例,该技术在施肥中,为提升施肥生态效益,已经开始应用测土配方施肥技术,通过测量土壤养分,明确需求,继而合理配比肥料。

2.6.3病虫害防治措施。森林栽培种植的过程中,为防止病虫害对森林种植的影响,种植过程中采用多样化技术进行病虫害防治。但是,在防治过程中,部分地区过分使用农药化肥,从而导致病虫害防治产生副作用。为解决上述问题,以生态为基础的森林植物栽培技术应用以无公害绿色病虫害防治技术为关键。以贺州市八步区为例,该地区为实现林业生态无公害治理,开始应用无公害措施。例如,在八步区林区设置500个人工鸟巢,为灰喜鹊等有益鸟类提供生存栖息地,另外也在林间大规模放养赤眼蜂、七星瓢虫、赤眼蜂等益虫,强化病虫害防治[5]。目前,无公害病虫害防治技术已经成为森林栽培中应用的主要技术,除了上述生物性防治技术之外,还有物理防治技术以及微生物药剂防治技术。物理防治技术主要是指利用物理设备和机械装置进行虫害防治,该防治方法应用不会造成任何污染。例如,许多地区利用虫害的趋光性设置黑光灯等设备,可吸引虫害消杀。微生物防治技术具体是指防治过程中应用微生物制成的药剂,该技术利用物种生物性控制虫害繁衍,从而有效抑制虫害泛滥。目前,常见的生物防治药剂包括,枯草芽孢杆菌、白僵菌等。

7结束语

通过本文对以生态为基础的森林植物栽培技术进行研究发现,该技术是一项综合性技术,技术应用过程中以生态环保为目标实施栽培种植和管理,优化森林栽培种植的生态效益。在未来,我国森林环境建设将不断发展,致力于恢复环境,发挥更好的生态效益。以生态为基础的森林植物栽培技术具有生态性优势,适合在森林可持续发展中应用。